Virtuelle Models und Deepfakes in der Mode: Täuschung oder kreative Revolution?

Stellt euch vor: Ein weibliches Model mit “makelloser Haut”, “perfekten” Proportionen und einem Look, der futuristisch und vertraut zugleich wirkt. Sie wirbt für Luxuslabels, posiert für Magazincover und führt Interviews auf Instagram. Alles nichts besonderes, nur mit einem einzigen Unterschied: sie existiert nicht. Kein Pass, kein Pulsschlag, kein echter Körper. Willkommen in der Welt von virtuellen Models, CGI-Avataren und Deepfakes, dort, wo Mode auf künstliche Intelligenz trifft und die Grenze zwischen Echtheit und Illusion zunehmend verschwimmt. CGI-Avatare – also vollständig digital erschaffene Figuren – werden längst als Markenbotschafter:innen eingesetzt. Ein bekanntes Beispiel ist Noonoouri, die bereits mit Balmain, Dior, Versace oder Zalando zusammengearbeitet hat. In ihren Kampagnen übernimmt sie die Rolle eines klassischen Models, inklusive Posing, Styling und Influencer-Charakter.

Doch während einige diese Entwicklung als kreative Offenbarung feiern, warnen andere vor einer schleichenden Täuschung, die das Vertrauen in visuelle Kommunikation dauerhaft erschüttern könnte. Was bedeutet das für Marken, für Konsument:innen und für die Realität an sich?

Echt oder fake? Mit zunehmendem technologischen Fortschritt verschwimmen die Grenzen. Bild: KI generiert

Von Shudu bis Lil Miquela: wenn Models nur noch aus Daten bestehen

Virtuelle Models sind digitale Figuren, meist mit 3D-Software oder KI erschaffen, die als Influencer:innen, Testimonials oder Laufsteg-Models agieren. Einige wirken hyperrealistisch, andere bewusst künstlich. Besonders bekannt ist Shudu Gram, die 2017 als „erstes digitales Supermodel“ Schlagzeilen machte, mit einer Ästhetik, die zwischen Schönheit und Simulation changiert. Auch Lil Miquela, die zwischen Streetstyle, sozialen Botschaften und Markenkooperationen pendelt, hat längst eine eigene Fanbase aufgebaut.

Lies hierzu auch unseren Beitrag “Digitale Ikonen: Revolutionieren KI-Influencer das Brand Storytelling?”

Etwas anders gelagert sind sogenannte Deepfakes. Hierbei wird vorhandenes Bild- oder Videomaterial realer Personen mithilfe von KI so manipuliert, dass neue Aussagen, Gesichtsausdrücke oder Bewegungen entstehen, die täuschend echt wirken, aber nie stattgefunden haben. Der Unterschied ist entscheidend: Virtuelle Models entstehen komplett neu, Deepfakes verändern das Bestehende. Doch beide Technologien bedienen sich ähnlicher Werkzeuge und führen zur gleichen Grundfrage: Was ist heute noch echt?

Erfolgreich als digitales Supermodel: Shudu auf Instagram.

Warum die Modewelt digitale Gesichter liebt

In einer Branche, in der Ästhetik, Inszenierung und Innovation seit jeher eng miteinander verknüpft sind, überrascht es kaum, dass virtuelle Models und Deepfakes so schnell Fuß fassen konnten. Marken wie Balmain haben ganze Kampagnen mit CGI-Avataren umgesetzt. Andere experimentieren mit virtueller Kleidung oder setzen Influencer:innen ein, die nie real existierten .

Der Reiz liegt auf der Hand. Digitale Models sind flexibel, planbar und vollkommen kontrollierbar. Sie brauchen keine Pausen, keine Flüge, keine Gagenverhandlungen. Sie altern und erkranken nicht und sind immer im richtigen Licht. Vor allem aber ermöglichen sie kreative Visionen, die im echten Leben oft an Budget, Logistik oder Physik scheitern würden. Kleidung kann virtuell schweben, Körperformen können beliebig variiert werden, Locations müssen nicht bereist, sondern nur gerendert werden. Für die Marketingabteilungen ist das ein Traum. Und für viele Konsument:innen zunächst einmal ein faszinierendes Spektakel.

Zwischen Fiktion und Verantwortung: Was wirklich auf dem Spiel steht

Doch wo Faszination ist, ist oft auch Verunsicherung. Denn mit der zunehmenden Perfektion dieser digitalen Abbilder wird es immer schwieriger, zwischen realen und künstlichen Gesichtern zu unterscheiden. Was als kreative Spielerei beginnt, kann schnell zur bewussten Irreführung werden, insbesondere dann, wenn nicht klar gekennzeichnet ist, ob wir es mit einem echten Menschen oder einem Algorithmus zu tun haben.

Gerade Deepfakes bergen hier enormes Missbrauchspotenzial. Wenn Gesichter, Stimmen und Aussagen manipuliert werden können, stellt sich nicht nur die Frage nach rechtlicher Verantwortung, sondern auch nach Vertrauen.twa dann, wenn Testimonials oder Werbebotschaften nicht mehr von echten Menschen stammen, sondern aus dem Rechner.

Hinzu kommt eine ethische Dimension. Werden durch virtuelle Models nicht nur echte Jobs ersetzt, sondern auch bestehende Schönheitsideale zementiert oder sogar verschärft? Während viele Labels zunehmend auf Diversität setzen, laufen wir Gefahr, eine neue, digitale Form von Einheitskörpern zu etablieren. Einer, der perfekt, glatt und fehlerlos ist, weil er programmiert wurde, so zu sein.

„Virtuelle Geschichten brauchen echte Werte als Grundlage. Nur dann entsteht Vertrauen, auch im digitalen Raum.“

– Laurence Stroedter, Senior PR-Beraterin und Expertin für Brand Storytelling

Wie früh solche digitalen Ideale wirken und wie subtil sie sich in unser Schönheitsbild einschreiben können, zeigt auch das eindrückliche Video „The Code“ von Dove, das sich mit dem Einfluss KI-generierter Bilder auf das Selbstbild junger Mädchen auseinandersetzt.

Die kreative Kraft der digitalen Modewelt

Bei aller Kritik dürfen wir aber nicht vergessen: Diese Technologien eröffnen auch neue Räume. Die virtuelle Modewelt ermöglicht inklusive Erzählungen, die im klassischen Modebetrieb oft unterrepräsentiert sind. Ein virtuelles Model kann jedes Alter, jede Herkunft, jedes Geschlecht annehmen. Auch Körperformen lassen sich jenseits des Mainstreams denken, sofern dies bewusst und nicht klischeehaft geschieht.

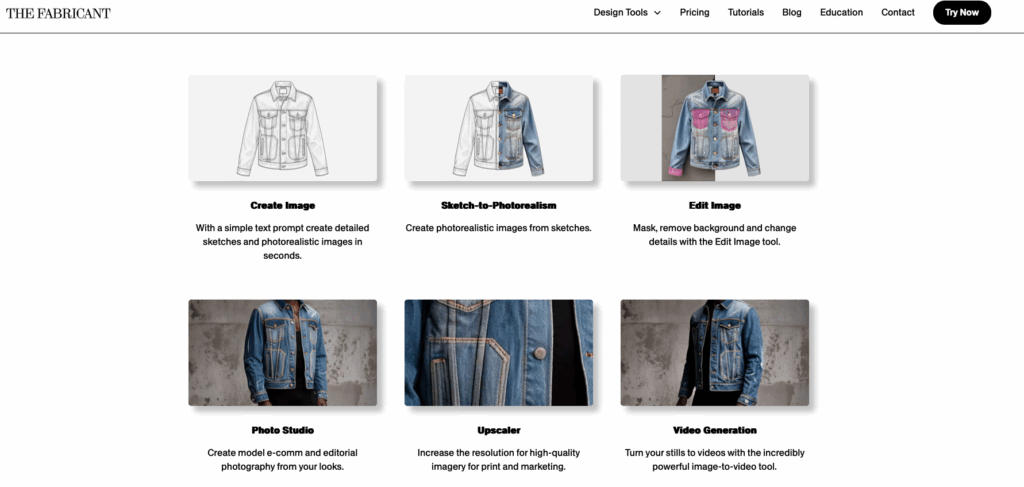

Projekte wie The Fabricant zeigen, wie Fashion neu gedacht werden kann – als rein visuelles Erlebnis, das nachhaltig, grenzenlos und radikal anders ist. Auch Events wie die Metaverse Fashion Week experimentieren mit neuen Formaten, die klassische Laufstegkonventionen sprengen. Und Marken, die heute mit digitalen Avataren arbeiten, entdecken ganz neue Zielgruppen, besonders in Gaming- oder Web3-affinen Communities.

Virtuelle Models müssen kein Ersatz sein. Sie können Erweiterung sein. Vorausgesetzt, wir führen den Diskurs darüber offen und entscheiden uns bewusst, wo wir Technologie als Mittel zur Freiheit und wo wir sie als Risiko für Täuschung verstehen.

The Fabricant entwickelt kreative Ideen zu fertigen Entwürfen und sogar Tragevideos. Quelle: Screenshot Webseite

Was Unternehmen jetzt beachten sollten

Für Marken, die mit virtuellen Models oder Deepfake-Technologie arbeiten, gilt: Kreativität ist willkommen, aber nicht ohne Haltung. Wer heute innovativ kommunizieren will, braucht ein klares Wertefundament und den Mut zur Transparenz.

✅ Do’s:

- Inhalte mit virtuellen Models und Deepfakes klar kennzeichnen

- KI als kreatives Werkzeug nutzen, nicht als Ersatz für echte Stimmen

- Diversity und Inklusion auch im Digitalen mitdenken

- Den ethischen Diskurs intern wie extern aktiv führen

❌ Don’ts:

- Deepfakes zur Irreführung oder für Fake-Testimonials einsetzen

- Digitale Models als Schönheitsideal ohne Vielfalt inszenieren

- Jobs und kreative Leistungen realer Personen entwerten

- Authentizität vorspiegeln, wo keine vorhanden ist

Fazit: Fortschritt mit Haltung

Virtuelle Models und Deepfakes sind mehr als ein Trend. Sie sind Ausdruck eines kulturellen Wandels, der weit über die Mode hinausgeht. Sie bieten atemberaubende kreative Chancen, fordern aber auch ein neues Bewusstsein für Wahrheit, Wirkung und Verantwortung.

Die entscheidende Frage ist nicht, ob diese Technologien Teil der Modezukunft sind. Sondern wie wir sie gestalten wollen, mit welchen Werten, mit welcher Klarheit und mit welchem Respekt für die Menschen, die dahinter und davor stehen.

Denn ob virtuell oder real – Glaubwürdigkeit bleibt das beste Accessoire – für Marken genauso wie für ihre Kommunikation.

❓ Mini-FAQ: Virtuelle Models & Deepfakes

1. Sind virtuelle Models gefährlich für echte Models?

Nicht zwangsläufig. Sie eröffnen neue kreative Rollen, können aber zur Konkurrenz werden, wenn ethische Standards fehlen oder echte Jobs ersetzt werden.

2. Was ist der Unterschied zwischen einem Deepfake und einem CGI-Model?

Ein Deepfake basiert auf einer echten Person und verändert deren Aussehen oder Aussagen. Ein CGI-Model wird vollständig digital erschaffen und hat kein reales Vorbild.

3. Wie erkennt man, ob ein Model virtuell ist?

Oft ist das ohne Kennzeichnung kaum mehr möglich, da die Technologie extrem realistisch ist. Umso wichtiger ist die Transparenz vonseiten der Marken.

4. Warum nutzt die Modebranche digitale Figuren?

Weil sie effizient, flexibel und aufmerksamkeitsstark sind und weil sie neue ästhetische Möglichkeiten eröffnen, die in der Realität oft nicht umsetzbar wären.

5. Wie können Unternehmen verantwortungsvoll mit Deepfakes umgehen?

Indem sie transparent kommunizieren, klar kennzeichnen, auf Täuschung verzichten und KI als Erweiterung, nicht als Ersatz für menschliche Kreativität nutzen.

Übrigens: Wie sehr uns KI schon heute in der PR verändert – und warum Science-Fiction oft näher an der Realität ist, als wir denken – zeigt unsere Senior-Beraterin Alexandra in diesem Beitrag: 👉 PR mit KI: Zwischen Science-Fiction und Realität

Share this article

Related articles

16. Dezember 2025